来源:HIT专家网 作者:孙婧

自2025年初DeepSeek R1开源,迄今不过半年多时间。然而包括医疗行业在内,各类模型应用迅速涌现,仿佛已历经“千山万水”。

浙江作为医疗行业数智化转型排头兵,在AI赋能智慧医院建设方面,进行了哪些探索?近日,浙江省卫生信息学会联合浙江大学医学院附属第一医院(以下简称:浙大一院)举办“AI赋能数字健康系列活动之未来医院应用案例交流会(走进浙大一院)”,共同探讨未来医院的典型场景以及可推广的实践经验。

智能化是必答题,场景选择是起点

智慧医院应从何处开始建设?浙大一院信息化与人工智能部主任周敏在主持会议时表示,经思考,决定重点关注三个场景,即ICU、手术室和普通病房。ICU涉及多学科交叉,有大量实时医疗数据需要快速分析和处理以做出及时决策。ICU的智能化做好了,整个医院的智慧化建设才有希望。

多模态AI提升疾病风险评估精准性,是重症医学的发展方向之一。浙大一院重症医学科副主任李彤以脓毒症集束化治疗为例,剖析其挑战:一是质控不真实。采集不到过程数据,全靠手工填报。二是找不到起点。SOFA评分所需的化验何时开医嘱?何时送检?何时出报告?较难追溯。三是管不住过程。集束化治疗监测过程中缺少信息化管理手段。四是诊疗、护理系统数据不互通,导致医护协同难。

浙大一院首先对设备数据进行自动采集,涵盖患者神经、循环、呼吸、肝肾功能、出凝血、感染与免疫等相关数据的测量值、报警值。以时间轴分析、展示数据,勾画连续动态的患者横截面信息,智能识别病情变化关键位点。目前监护仪、呼吸机、输注泵的数据已被采集,但尿量、CRRT、ECMO等设备数据仍需抄录,后续将陆续自动采集。

李彤认为,高质量的医疗大模型取决于两点,一是数据来源准确,二是要有逻辑校验。浙大一院基于以上多模态数据的重症大模型部署已有半年多时间,具备了辅助诊疗的专业水平,为医生快速获取患者信息、及时调整诊疗决策赢得时间。

如何通过AI,让IT更人性化、更有温度?浙大一院护理部副主任许骁玮介绍,医院打破传统医护分工壁垒,打造了医护一体化病历系统,实现数据融合和展示界面统一。在HIS内可查看患者护理记录,在CIS内也可查看患者所有医疗记录。护士完成输血记录后,医生无需重复填写,反之亦然。

系统自医嘱执行起,即可实时提醒治疗任务,给出后续诊疗建议。具备评估表单的自动填写和交班报告自动生成功能,减少医护流程性工作。通过智能手环,患者的关键性医疗提醒分级到达不同的医护人员,并且依据人员响应与否,做出新的判断。“分级分类响应很重要。”许骁玮说。

对于导管评估这一临床护理重点工作,CIS系统也构建了单独的模块。对不同类型的导管,进行评估参数的个性化设置。以不同颜色自动标记导管是否为高危,并可自动提示导管评估完成度。

数字孪生,通往未来医院的必由之路

2024年年底,《浙江未来医院建设白皮书2.0》发布,从医学检验中心、重症监护室等14个场景单元遴选了一批典型案例。这些案例的共同点,就是推动了建筑、设备、数字化等深度融合,实现医院功能布局优化、业务流程再造。

“数字孪生+AI,将是未来医院智慧运维的破局密码。”所谓数字孪生,即物理对象和数字对象之间的实时动态互动。需要先“由实到虚”,即数字世界的场景显化;再“由虚到实”,实现数字世界对现实世界的全面管控。

此次活动安排了参观浙大一院未来医院,科技+人文的深度融合随处可见。浙大一院推出门诊单元模式,以器官为核心,相邻的学科安排在同一区域,每个单元均配备自助服务区和采血窗口,减少患者上下楼的次数。气动物流、轨道小车、AGV导航机器人各司其职,让物流系统“飞天遁地”。通过动态感知+智能决策,实现照明、空调的精准节能。未来医院“患者不动、医生和设备动”的梦想,正逐渐照进现实。

数字孪生不限于医院物理空间,患者的数字孪生是通往个性化医疗的必由之路。其中,复杂系统算法及建模至关重要。浙大二院人工智能与信息化部主任相鹏介绍,医院的MedCopilot大模型自下而上分为5层,即算力层、数据层(启真医学知识库)、能力层(启真医学大模型基础上的专业基础模型和医学智能体)、交互层(copilot)和应用层,目前已上线知识库检索问答、裸眼3D模型调取、工作量提醒等8大功能模块。

在数字孪生方面,相鹏举了冠状动脉造影影像的例子。通过三维血管重建和血流动力学模拟,可快速精准评估心肌缺血状况。该技术通过虚拟支架植入模拟术后效果,上线以来已减少11.5%非必要心脏支架植入。“AI不等于聊天机器人。AI正在成为医生的第二双眼睛,提升临床洞察力,推动医院从‘治病’转向‘治未病’。”

集约、开放、共享,探索AI+医疗的方法论

“智慧医院建设是一项系统工程,必须有组织、有目标、有顶层设计。”浙大一院医务部副主任李盈介绍,医院成立医院智慧医院建设专班,不为评级而评级,目标是建成一套医务人员喜欢的工作系统,培养一批懂业务、会规划、善协调的管理专家。

AI+医疗的探索,需要临床医务人员先有想法,结合临床实践,再进行数字建模等工作。在组织机制方面,浙大一院注重临床与信息部门的协同。以护理为例,医院信息化与人工智能部有一支团队专门对接护理部,不定期开会研讨智慧护理的需求及建设策略。

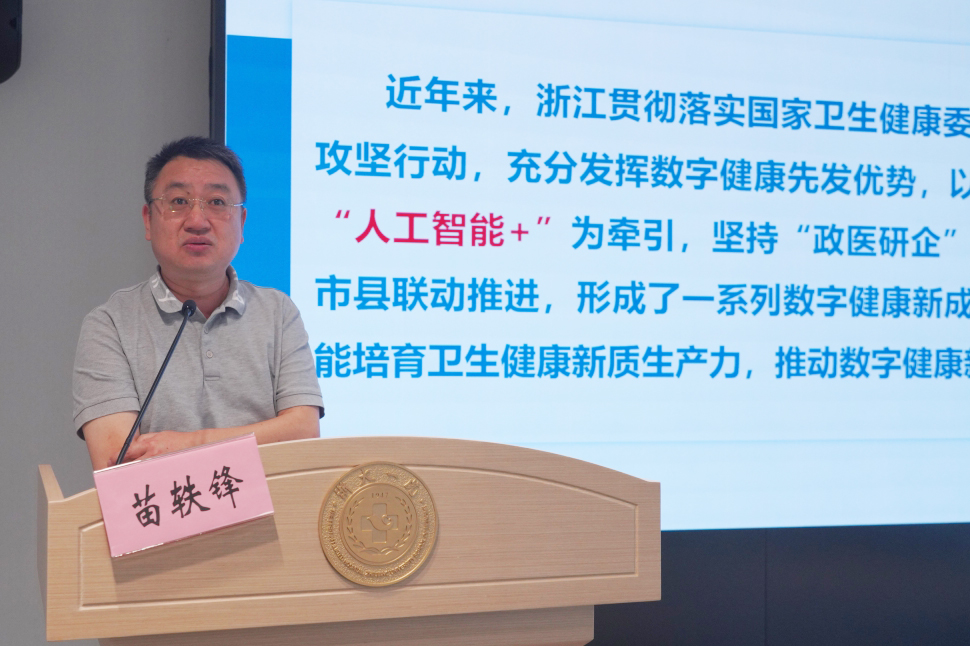

拥抱AI,算力是关键因素之一。浙江省卫生健康信息中心应用推进科科长苗轶锋介绍,为集约化建设医疗行业算力设施,浙江省省级主云总投资10亿元,规划建设2500台服务器,拟建立统一的算力调度平台。

为解决大模型通用性和专用性的矛盾,浙江省卫生健康委以蚂蚁百灵、通义千问等通用基础大模型为基础,“投喂”海量医疗健康数据,形成多模态医疗行业大模型,再通过标注、微调等环节,生成各类专科专病模型。

数据方面,通过“健康数据高铁”实时归集全省门诊、住院、体检等诊疗数据超100亿条,数据存储量超2PB。将启动归集1+3+4+1信息数据(1:基因;3:影像、检验、心电三大检查;4:血液、尿液、粪便、组织4大生物样本;1:健康档案),形成人群健康和重大疾病多模态全息库。

宁波市卫生信息中心应用推进科工程师胡夏禹介绍了健康医疗数据应用实践。宁波市先后发布4期健康医疗数据标准规范,涉及525个业务数据集,累计结构化数据391亿条。

在医医协同方面,通过汇聚的数据进行特征风险人群筛选。以动脉粥样硬化性心血管疾病为例,通过整合区域数据资源,实现疾病风险分层智能化、诊疗决策规范化。

在医卫协同方面,结合宁波市全民健康信息平台数据,进行献血前健康筛查。2023年以来共完成献血者筛查24.62万人次,命中触发警告提示2.39万次,识别潜在风险献血者超4000人次。

“根据阿马拉定律,人们往往会在短期内高估一项技术的影响,而在长期内低估它的影响。”“大语言模型的幻觉并不致命,人类也有幻觉。关键是要理清医生和AI的责任边界,确保AI的应用安全。”“医疗AI正从应用向研用转型,从加法效应向乘数效应转型,从辅助向替代转型。”与会专家的种种发言,展现出浙江务实而又敢于创新的精神风貌。浙江未来医院的宏伟蓝图,正在徐徐展开。

精彩不容错过!

【责任编辑:陈曦 版式:明超】

HIT专家网

HIT专家网

评论前必须登录!

注册