“数智掘金”系列的上篇文章《全面认识医院数据价值为何难以兑现?》已经阐明:数据能力不是可以简单采购的“标准化产品”,而是一项需要医院深度参与、持续运营的“服务”,并提出“四步法”唤醒数据价值。本文将围绕数据价值兑现的第一步——“数据前治理”,分享如何从源头打好数据价值实现的首场战役。

构建“三个1”治理体系:从源头确保数据质量

数据前治理是指在数据产生的第一现场,通过对生产系统数据的质量管控、流程优化和系统改造,确保数据从产生之初就真实、标准、可用,从源头解决数据问题的治理模式。其核心特征在于前置干预,区别于传统的“事后清洗”模式,强调在数据产生阶段即实现质量控制。

要推进数据前治理,医院需建立系统化、常态化、可持续的数据质量控制运行机制,既依靠技术工具,也离不开制度与标准保障,构建包括1套治理标准、1个技术平台和1套运行机制在内的“三个1”数据前治理体系,形成协同联动的数据管理闭环。

1.一套治理标准:让数据质量可度量、可管理

数据前治理应遵循两大核心原则:

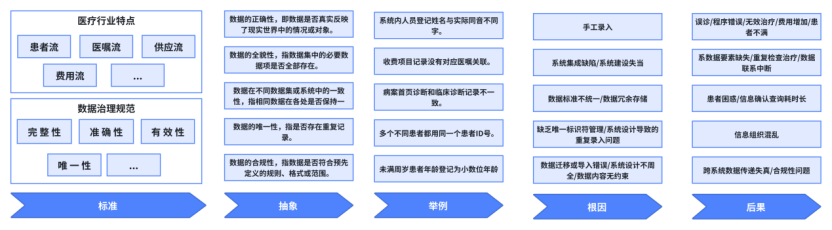

一是符合国家与行业数据规范,确保治理工作符合共性要求。在数据治理领域较为权威的指导文件包括国际数据管理协会(DAMA)治理体系中的数据质量管理标准、国家标准《信息技术 数据质量评价指标》(GB/T36344-2018)等。虽然这些标准的描述略有差异,但总体看,数据质量管控工作应至少应包括:准确性、完整性、一致性、唯一性、有效性。

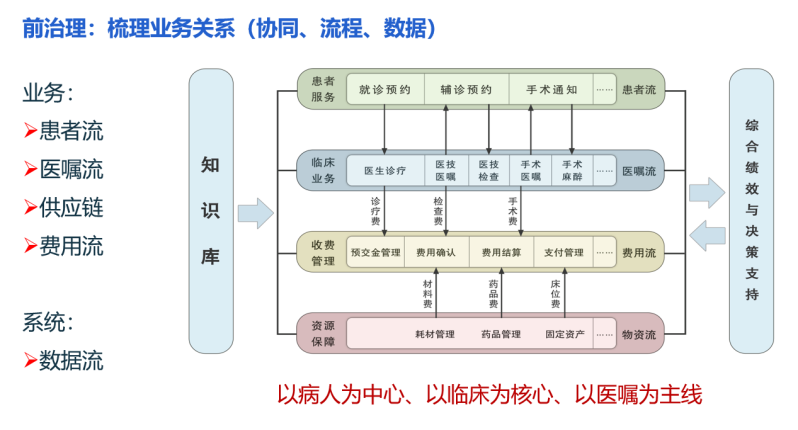

二是贴合医疗行业特性与医院个性化需求。数据前治理要体现医院和医疗业务领域的特有规律。医疗机构各类业务的运行依托于生产系统,主要围绕四大业务流程组织建设:患者流、医嘱流、供应链、费用流以及由此产生的数据流。这些流程不仅组织起医院的各类业务,相互之间也存在着大量的交互协同。

围绕“以病人为中心、以临床为核心、以医嘱为主线”这一主线,明确主索引、主数据以及可预见需求的数据要素,梳理和处理好业务和生产系统之间的流程、协同与数据的关系,是确保数据质量的关键。

在此框架下进行具体指标设计,将抽象的“数据质量”概念转化为可执行、可量化、可检测的一系列指标。具体从两个维度展开:横向围绕完整性、准确性、一致性、唯一性、有效性等数据质量属性;纵向聚焦数据实体,如患者、医嘱、药品等主数据,这是数据服务的“珍贵食材”。两维交叉点即是具体质检规则,使质量变得可度量、可管理。

基于五种重要数据质控维度(完整性、准确性、一致性、唯一性、有效性),对生产系统内数据进行综合分析、异常排查和定位处理,以此打造扎实可靠的数据质量基础,为后续高价值数据利用所需的高品质数据原材料提供可靠来源。

2.一个质控平台:实现治理过程的自动化、常态化

质控平台作为医院信息系统的“数据质检员”,通过对接各类监控对象,依托后台服务与前端服务的协同支撑,成为数据治理体系的核心技术底座,并通过三大步骤实现7×24小时的自动化数据治理。

第1步:规则定义与脚本配置

医疗数据质控需联动三大核心角色,即医院职能部门、信息管理部门与信息系统供应商。三方需结合三类依据制定指标:一是国家政策标准文件,如《电子病历系统应用水平分级评价分标准》;二是医院日常运维积累的实践经验;三是外部专家或第三方机构提供的专业建议,最终完成数据质控指标的梳理与明确。

在资源(能力、人力、时间)充足的前提下,质控指标体系的制定与治理应遵循“能治尽治”原则,以提升全域数据质量,为数据二次赋能、数据资产变现等后续应用场景扫清障碍。

第2步:自动执行与异常侦测

质控平台依据每条质控脚本的预设执行计划,按固定频率将脚本推送至对应被质控系统,开展数据探查与分析:通过脚本内的查询语句,得到系统中符合规则判断的、属于异常数据的记录行数,作为生产系统发生问题的标志。

第3步:问题推送与日志查询

质控平台将监测到的问题指标,根据指标绑定的责任人信息,自动推送关键信息,包括指标名称、问题记录数、问题发现时间等。

所有捕获的异常问题以日志形式落地保存,工作人员可通过平台前端的“异常查询” 模块,按条件检索日志,回溯问题发生时的完整信息。

3.一套运行机制:确保责任到人、治理到位

治理要真正落地,依托以下三方面持续、长效的机制作为支撑,确保问题闭环与持续优化:

一是响应处理。问题责任人第一时间上线排查、定位异常明细点,依据数据治理管理办法和权限进行修复,及时处理系统问题。

二是根源分析。定期进行问题根因分析会,组织相关人员对发生的每一具体问题,进行抽丝剥茧的根因追溯和讨论沟通,包括明确问题性质、评估影响边界、定位相似隐患、后续跟进工作等,以期这一问题和类似问题不再在生产过程中发生。

三是持续改进。依据根因分析会找到的问题,对系统缺陷、操作流程、制度补齐等进行迭代升级,用规章或技术手段监察治理后续效果,以此建立PDCA循环,形成“发现-分析-改进-验证”闭环。通过持续改进,不断优化,推动业务流程和系统功能完善。

治理成效:数据说话,价值自现

实践效果是检验工作价值的唯一试金石。“三个1”体系实施后,医院将在数据质量、治理文化、管理机制与业务效率四个方面发生根本转变。

数据问题得到根本修复:前治理工作从数据生产源头定位问题并根治病因。以某医院为例,通过前期治理,累计定位并修复上百类数据问题,涵盖系统设计、程序缺陷、系统集成、人为操作、管理流程及基础数据六大类型,并执行“量体裁衣”式的分类解决办法。

治理工作实现“三化”跃迁:标准化——统一质量衡量标准,不再争论“什么算数据好,什么算数据坏”;自动化——规则代码化,执行定时化、批量化;业务化——每个数据问题皆关联具体业务对象与环节,治理融入业务。

数据推动降本增效:仍以上述某医院为例,今年一季度数据显示,数据异常发生率比去年三季度减少了57%,实现源头数据提质。报表开发和数据校对耗时同比缩短35%,临床上报的系统问题及操作问题数同比减少20%,实现工作提效。此外,通过数据反馈推动6处业务流程优化,显著提升服务效率和质量。同时,因早期发现问题大幅降低数据修复成本,避免因数据错误导致的医保合规、运营成本等方面损失。

管理实现四个转变:从事后补救转向事前预防与事中控制;从人工排查转向自动侦测;从模糊管理转向精准问责;从治理数据升级为治理业务。

从“治标”到“治本”,构建医院的数据竞争力

这些成效验证了一个原则:好数据是“管”出来的,不是“洗”出来的。

数据前治理既是技术变革,更是管理理念重构。它推动医院从被动应对转向主动防控,从局部管理走向全流程管控,从信息科单打独斗变为跨部门协同作战。

坚持源头治理、系统治理与持续治理,不仅让数据治理从事后治标转为源头治本,改变了传统“头痛医头、脚痛医脚”的被动局面,更通过根源分析推动业务流程、系统设计与人员行为的优化。数据治理也从“成本中心”逐渐转变为“效益中心”,通过节省人力、减少故障、提升效率,直接贡献于医院运营与服务提升。长远看,高质量数据将成为医院构建数据服务、数据产品化与数据资产化能力的基础,形成难以复制的“数据护城河”。

“数智掘金”系列接下来的文章,将继续讨论如何通过数据后治理,加工出赋能临床的“数据佳肴”,以及如何选择数据治理场景当好“好食客”,期待与各位同行进一步交流探讨,共同推动医院数据治理工作向深向实发展。

【上篇回顾】

精彩不容错过!

【责任编辑:陈曦 版式:明超】

HIT专家网

HIT专家网

评论前必须登录!

注册