【开篇语】

数据的价值早已无需赘言。从2012年出版的英国维克托·迈尔-舍恩伯格、肯尼思·库克耶《大数据时代》一书掀起全球范围的大数据热潮,到国家层面密集出台“数据要素市场化配置”等政策、成立国家数据局,数据作为核心生产要素的重要性已得到各级政府与行业的高度认可。然而,在医疗领域,大数据的“热闹”与实际应用的“冷清”形成鲜明反差:一方面,真正从数据应用中收获预期效益的医院与场景并不多见;另一方面,医疗数据产业尚未培育出具有举足轻重地位的头部企业,难以形成规模化、高质量的发展态势。

这种“叫好不叫座”的困境背后,隐藏着医疗数据应用的深层矛盾与认知偏差。中国研究型医院学会信息化专委会副会长、北京高博医疗集团首席信息专家陈金雄将通过“数智掘金”系列文章,围绕这一核心问题,拆解现象本质、梳理实现路径,旨在帮助医院打破数据价值兑现的壁垒,让高质量数据真正“活起来、动起来、用起来”,推动数据从“沉默的成本中心”转变为驱动医院高质量发展的“核心引擎”。

数据应用的基础建设初见成效,却深陷四大痛点

医疗数据的核心载体是实体医院,未来医院的竞争本质上是数据能力的竞争。当前,在政策驱动与行业需求的双重作用下,不少医院已启动临床数据中心(CDR)、运营数据中心(ODR)、科研数据中心(RDR)等基础设施建设,部分医院还进一步搭建了数据湖、数据中台,并探索数据在临床、管理、科研等领域的专项应用,数据应用的基础框架已初步成型。

从产业层面看,医疗大数据市场潜力同样凸显。根据前瞻产业研究院数据,医疗健康领域在大数据市场中的占比已接近一半,且仍以基础建设为主要发展方向,市场规模持续扩大。

但不容忽视的是,医院数据应用基础建设的“投入产出比”仍严重失衡,“只闻楼梯响,不见人下来”的现象普遍存在——数据平台建成后,要么难以落地应用,要么无法产生实际业务价值。深究根源,这一困境源于四大核心痛点:

1.目标迷失:数据建设与业务价值脱节

与HIS系统解决电子医嘱、挂号系统、线上预约等“目标明确的业务系统”不同,数据工作常被视为信息化建设的“伴生品”,缺乏独立、清晰的业务目标。许多医院在启动数据建设时,既未明确数据平台要解决什么具体问题,也未界定需要哪些数据支撑、最终要产生什么价值,甚至与解决方案厂商之间也未形成共识。这种“无目标驱动”的建设模式,导致数据工作盲目推进,最终成效模糊,沦为“为建而建”。

2.主体缺位:医院角色边缘化

不少医院在数据应用基础建设中,习惯将工作整体外包给外部厂商,自身参与度低、主导意识薄弱。这种“甩手掌柜”模式,导致建设方向与医院业务实际严重脱节——厂商往往基于通用模板开发系统,无法精准匹配医院的临床流程、管理需求;系统建成后,医院工作人员因未参与建设过程,既不熟悉系统功能,也缺乏使用动力,最终导致数据平台沦为“昂贵的摆设”。

3.源头顽疾:数据质量缺乏治理基础

数据的价值,依赖于源头数据的质量。当前,医院各业务系统(如HIS、LIS、PACS)产生的数据存在质量参差、标准不一、互通困难等先天缺陷。例如,同一患者在不同系统中的身份标识不统一、检验报告数据格式不规范、临床文书术语混乱等。这些问题导致后续的数据整合、分析工作如同在流沙上筑高楼,难以形成稳固、可靠的数据资产。

4.治理产品化:误将“上线系统”等同于“完成治理”

部分医院将复杂的数据治理工作简单等同于“采购标准化产品”,认为“上线数据中台、BI报表工具,就是完成了数据治理”。这种企图通过“画几个原型、上几套系统”即可一劳永逸的思路,完全脱离业务实际:既忽视了源头数据质量的根本性问题,也未考虑医院个性化的业务需求。即便投入重金引入外部企业参与治理,最终也因 产品与业务脱节,难以取得实际成效。

这四大痛点相互交织、彼此加剧,最终形成恶性循环:数据质量难以提升、报表数据相互矛盾、管理决策依赖“经验判断”而非“数据支撑”,数据应用效果大打折扣,难以转化为实际业务价值。

数据产品化程度低:绝无一劳永逸之法

上述痛点的背后,隐藏着一个根本性的认知偏差:许多医院将“数据能力”视为可以直接采购的“标准化产品”,而非需要医院主导、持续投入运营的“服务”。

要打破这一认知误区,首先需明确医疗数据的产品化程度。与电冰箱插电即用、产品化程度近100%的消费品类不同,医疗信息系统的产品化程度随业务复杂度提升而降低:

LIS、PACS等专科系统因业务场景聚焦,产品化程度约80%;

HIS系统需与医院核心业务流程深度融合,产品化程度约60%;

到了数据层面,产品化程度仅约40%。数据更像是从超市买回的原材料,需要经过清洗、切割、烹饪等加工环节,才能转化为可直接使用的业务价值。而原材料的品质如何,还需经过严格甄别与筛选。

因此,医院若将决定未来核心竞争力的数据能力,完全寄托于外部厂商提供开箱即用、包治百病的数据产品,显然不现实。这也是为何许多汇聚了高端技术人才的纯数据企业,在医疗领域仍难以跑通商业模式的核心原因:医疗数据的价值实现,离不开医院对业务场景的深度理解与持续运营,无法通过标准化产品“一次性解决所有问题”。

筑牢数据服务理念:“四步法”唤醒数据价值

数据应用的本质是服务。数据的基础架构(如数据库Oracle、MySQL)可做成标准化产品,但从数据采集、治理到应用的全流程,更多是个性化服务。医院必须转变观念,将数据能力建设视为需自身主导、长期运营的服务工程,而非一次性采购项目。

具体而言,可通过“四步法”推动数据价值落地:

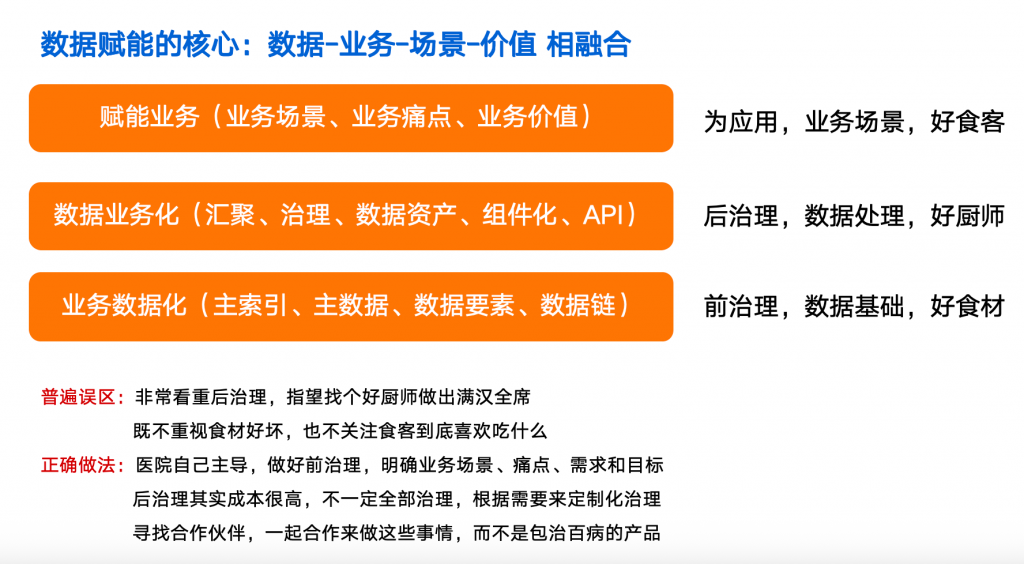

第一步:打造“好食材”,重视源头治理

做菜需先有“好食材”,数据赋能业务的前提是“好数据”。好数据的核心,在于源头(业务系统)的数据质量。医院需将治理工作前置到生产环节,做好“业务数据化”,包括但不限于:统一主索引(如患者唯一标识)、规范主数据(如药品、耗材编码)、数据要素要齐全(涵盖数据利用的基本元素)、打通数据链(如患者从挂号到出院的全流程数据关联)等。

这项“前治理”工作,决定了数据资产的基因。一旦源头数据存在缺陷,后续再精湛的分析技术也难以弥补。这就如同“牛奶企业需优先保证奶牛草料质量,而非挤奶后再谈品质”。抛开源头治理谈数据服务,无异于指望好厨师用劣质食材做出满汉全席。

第二步:当个“好厨师”,锤炼数据加工艺术

好食材需经好厨师加工,才能成为健康美味的菜品。即便海鲜再新鲜,直接生食也可能引发肠胃问题。原始数据如同生鲜食材,需经过专业的后加工,才能成为美味佳肴。后治理就是争当“好厨师”,懂得如何通过模型构建、指标加工、数据业务化,将原始数据转化为直接赋能业务的“数据菜品”。

比如:通过规范指标定义,将数据转化为可直接支撑决策的业务指标(如门诊人次增长率、平均住院日);

通过组件化、API化,将数据资产封装为可复用的服务(如按疾病分类临床驾驶舱、科研数据检索接口),让数据能够快速赋能业务。

第三步:把准“好火候”,拒绝资源浪费

数据治理,尤其是后治理环节,成本高昂。医院需摒弃大而全的治理思路,树立按需定制理念。如同“自来水厂根据每日用水量净化水源,而非净化整个湖泊”,数据治理应结合实际业务需求,聚焦核心场景,避免盲目投入。

例如,若医院当前的核心需求是优化运营成本,则优先治理财务数据、耗材使用数据、人力数据;若需求是支撑科研,则重点整合临床病例数据、检验数据、随访数据。通过迭代式治理,平衡成本与效益,确保资源用在刀刃上。

第四步:争当“好食客”,找准应用场景

数据治理的最终目标,是赋能业务、创造价值,而价值的实现,依赖于精准的应用场景,即明确数据要服务于谁(食客)、解决什么痛点:

对临床而言,是提升决策效率(如AI辅助诊断、临床路径提醒);

对管理而言,是优化运营成本(如耗材浪费分析、科室绩效评估);

对科研而言,是加速成果转化(如病例队列筛选、科研数据统计)。

医院需以业务痛点为导向,争当懂需求的好食客,推动数据-业务-场景的深度融合。唯有以终为始,避免治理与应用脱节,才能让数据能力精准转化为业务效能。

结语

医院的数据能力,是信息化从“业务工具支撑”迈向“数据智能驱动”的关键分水岭。数据价值的兑现,无法靠购买产品一劳永逸,医院必须从甲方转变为“总厨长”,在外部厂商(协厨)提供的工具与技术支持下,主动主导数据建设的全流程:从目标设定、标准制定,到治理实施、应用运营,将数据作为核心服务能力精心培育。

唯有如此,才能真正推动数据从资源向资产转化,让数据成为医院在数字化浪潮中实现高质量发展的核心动力。

后续,本系列文章将围绕“如何打造数据好食材”“如何提升数据厨艺”“如何精准识别高价值应用场景”展开深度剖析,敬请关注。

精彩不容错过!

【责任编辑:陈曦】

HIT专家网

HIT专家网

评论前必须登录!

注册