来源:HIT专家网 作者:孙婧 整理

“当前,信息系统已应用到医院的各个业务环节,但是否切实提升了相关业务能力?如何避免信息化方案成为信息系统的简单堆砌?如何彰显医院信息化的价值?”

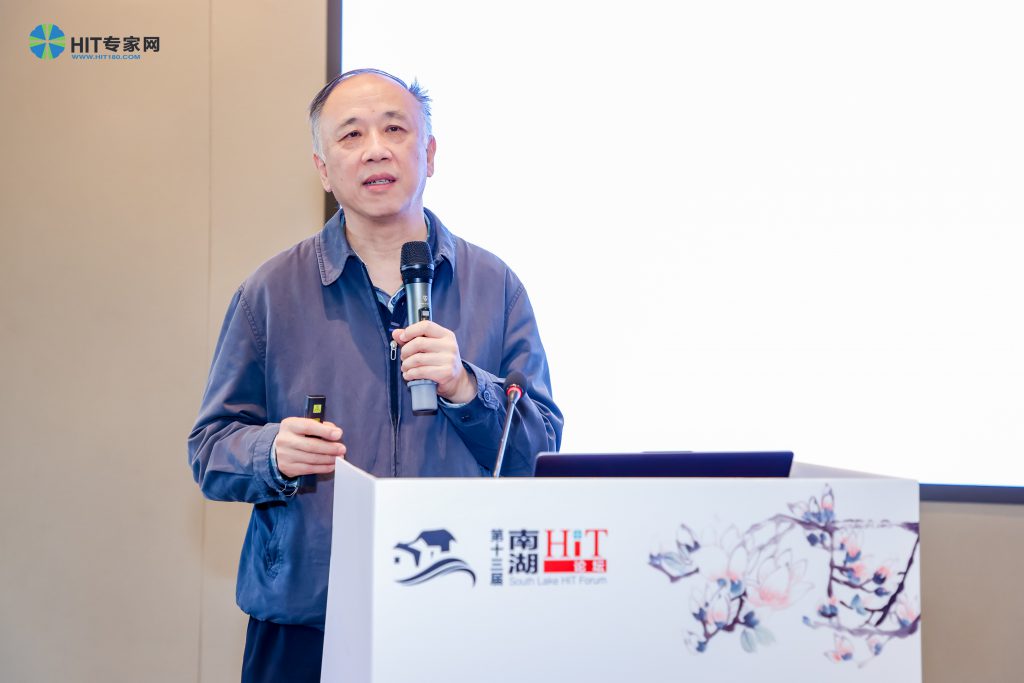

2024年11月2日,在以“探究医疗信息化的价值”为主题的2024年南湖HIT论坛上,清华大学附属北京清华长庚医院信息部原主任刘海一以电子病历系统如何助力医疗安全与质量核心制度、诊疗规范的落地实施为例,分享了提升医疗能力的信息化方法,以及信息化在医疗中的作用与价值。

“医疗质量规范信息化,还有大量工作要做”

刘海一认为,电子病历系统的价值在于提升医疗能力,具体主要体现在对医疗安全、质量、效率的影响等方面。

首先,医疗安全与质量核心制度的落地实施,需要信息化助力。

2018年发布的“医疗质量与安全管理十八项核心制度”是对医疗质量安全的基本要求。2023年《关于开展全面提升医疗质量行动(2023—2025年)的通知》要求,加强基础质量安全管理,夯实结构质量;强化关键环节和行为管理,提高过程质量。

刘海一呼吁:“信息科应思考,以上制度要求,医院都落实到位了吗?”比如,符合制度要求资质的人员开展诊疗活动,如何控制?按照制度要求的流程完成诊疗活动,每个环节如何掌握?诊疗各环节中执行制度要求的各项内容,如何证明?凡此种种,需要将质量管理变为医疗环节中的信息化管理。

如果系统上线了,相关制度要求仍无法自动化实现,这就说明,整个业务流程没有形成闭环。完整的安全质量管理,需要跨领域业务综合协同。“首先,要把各个环节数据记录下来,用于实时流程管控,质量分析判断;其次,需要医院内部各科室部门联动起来,使得整个医疗流程的安全和质量管控没有缺失环节,如此才能做好质量安全控制。”刘海一说。

以手术分级管理为例,具体做法:在下达手术医嘱这个业务环节,增加“医嘱权限管理”管控环节,即比对“手术授权记录”与“手术项目权限”匹配情况。具体方法就是在下达手术医嘱时判断医师具备实行哪个级别手术的资质,同时比较手术项目的级别,以此控制医师手术医嘱能否生效。

再比如,术前讨论制度的落地,同样需要信息化控制。在医嘱生效之后、手术申请生效之前,增加“术前风险管理”管控环节。对于非急诊手术,将“术前检验结果”“手术风险评估表”“术前讨论记录”等内容与“手术风险评估与讨论要求”进行比对,只有相应的文档满足要求才能让手术申请生效。

深入落实制度,需要完整及时的信息记录。如危急值报告制度要求具体管理流程和记录规范;出现危急值时,出具检查、检验结果报告部门应双人核对等。可以考虑通过电子病历系统,将危急值处理管理规范的具体要求变为信息化环节控制。

其次,规范提高诊疗质量,需要将诊疗指南数字化。

质量安全是底线,更深入地提升医疗质量,需要通过规范化来提高诊疗质量。国家卫生健康委、各医学专委会每年都发布和修订各个专病的规范化诊疗指南、专家共识。例如,2022年国家卫生健康委在一个文件中即发布了20多个病种的诊疗指南,这些为相关疾病的规范化诊疗提供了依循。但是,目前这些指南均以文本方式发布,需要通过人的学习理解后才能执行。同样,对这些指南的依从情况也需要人工进行监督管理。如果我们能够将这些指南数字化,变为计算机能够处理的信息并纳入临床路径,就可以利用信息化的手段引导医务人员按照规范化方法进行诊疗,也能够利用计算机系统进行依从性评价和管理。

刘海一强调,“一些医院的临床路径规定的是每天做什么,而诊疗规范是这样要求的吗?”

他认为,诊疗规范相当于决策树,根据患者的症状、检查检验结果的情况,确定疾病的诊断以及应采取的后续诊治措施。这应该是一个有多个判断分支和相应条件下配套诊治方案的知识库。因此,我们按照指南判断树和规范化诊断与治疗流程,制定医院的临床路径。由于诊疗指南通常都考虑到常见的合并症、并发症情况,因而按照这种方式制定的临床路径,能够更加契合医疗的实际情况,也能够大大减少变异,提高临床路径的完成率。

护理工作,同样需要将《临床护理实践指南》知识数字化。比如,将伤口护理的护理措施、执行频率、计划时间、内容要求等梳理成结构化的内容,信息系统依据工作标准支持护理工作内容的精准管理。

第三,将业务数据用于医疗质量管理,需要深入的数据治理。

部分医院的信息系统积累了大量数据,但没有充分利用,绩效考核、运营管理等数据填报仍需手工操作。

这就需要从电子病历、患者服务、运营管理等业务系统采集数据,建设数据仓库。在数据仓库的DWD层(Data Warehouse Detail,细节数据层)通过数据转换与清洗,形成规范的明细数据;在DWS层(Data Warehouse Service,服务数据层)对数据进行汇总重构,形成医院绩效、患者服务等数据集;在ADS层(Application Data Store,数据应用层)通过指标数据的抽取生成,形成绩效指标应用数据。

“医疗质量的信息化控制这一环节,是当前医院信息化建设的重要课题,绕不过去。”刘海一说。“常有信息科抱怨院领导看不到信息化的价值,需要反躬自省。是否因为医院信息规划中只写了如何建系统,没说清楚要解决哪些业务问题?”

如何科学评价信息化在医疗中的价值?

信息系统的应用对于医疗的安全、质量、效益都有较大影响,但目前对于这种影响还缺乏量化、细致的评估,定性多、定量少。

刘海一建议,可以借助门诊应急预案演练这一时机,来评估信息化提升医疗效率的价值。“通过实际演练发现,没有信息系统支持时,门诊就诊患者人数约降低一半。”

再进一步,医院信息化所产生的医疗质量提升效益,是系统应用前后的增量。公式为:信息化的医疗质量效益=应用系统后的效益-应用系统前效益。

这个效益的增量可以从各科室的信息化效益指标累计获得,如“项目信息系统效益=应用系统后医疗质量指标-项目应用系统前医疗质量指标”。

而对于医院信息化的社会效益评价,可从微观层面的服务量、就诊时间、医疗资源的使用情况等评估中体现。

刘海一最后强调:“信息化的价值不仅要‘做’,还要‘算’和‘说’。‘茶壶里的饺子要倒出来’,才能被看到。”

【演讲视频】

【课件下载】

精彩不容错过!

【责任编辑:晓青】

HIT专家网

HIT专家网

评论前必须登录!

注册